歷經戰亂輾轉數地的烏來織品

撰寫者:新北市烏來泰雅民族博物館 文專人員 蘿法·尤命

摘要:

本文以柏林民族學博物館典藏的「桃紅色無袖上衣」為核心,探討其在殖民收藏、二戰遷移與德國統一後歸返柏林的過程。透過此次考察行程,不僅見證織品百年來的漂泊歷史,也揭示海外典藏臺灣原住民族文物的多重意義,從被收藏、被保存到重新與部落建立文化連結,彰顯出文物溯源在當代的價值與責任。

關鍵字:烏來織品、柏林民族學博物館、殖民收藏、戰爭遷徙、文物溯源、泰雅文化、海外典藏

殖民收藏的臺灣原住民族文物

自十九世紀以來,隨著大航海時代與帝國殖民擴張,臺灣原住民族的生活器物、祭儀道具與織品服飾,陸續被西方商人、傳教士、探險家、軍人與官員帶往歐洲。這些文物透過捐贈、買賣或學術交流的名義,進入各大博物館典藏,構成今日海外館舍中「臺灣原住民族收藏」的重要基礎。然而,這些跨洋的收藏行動,往往伴隨著權力不對等的脈絡,也帶來原民社群對於文化資產被剝離的痛感。

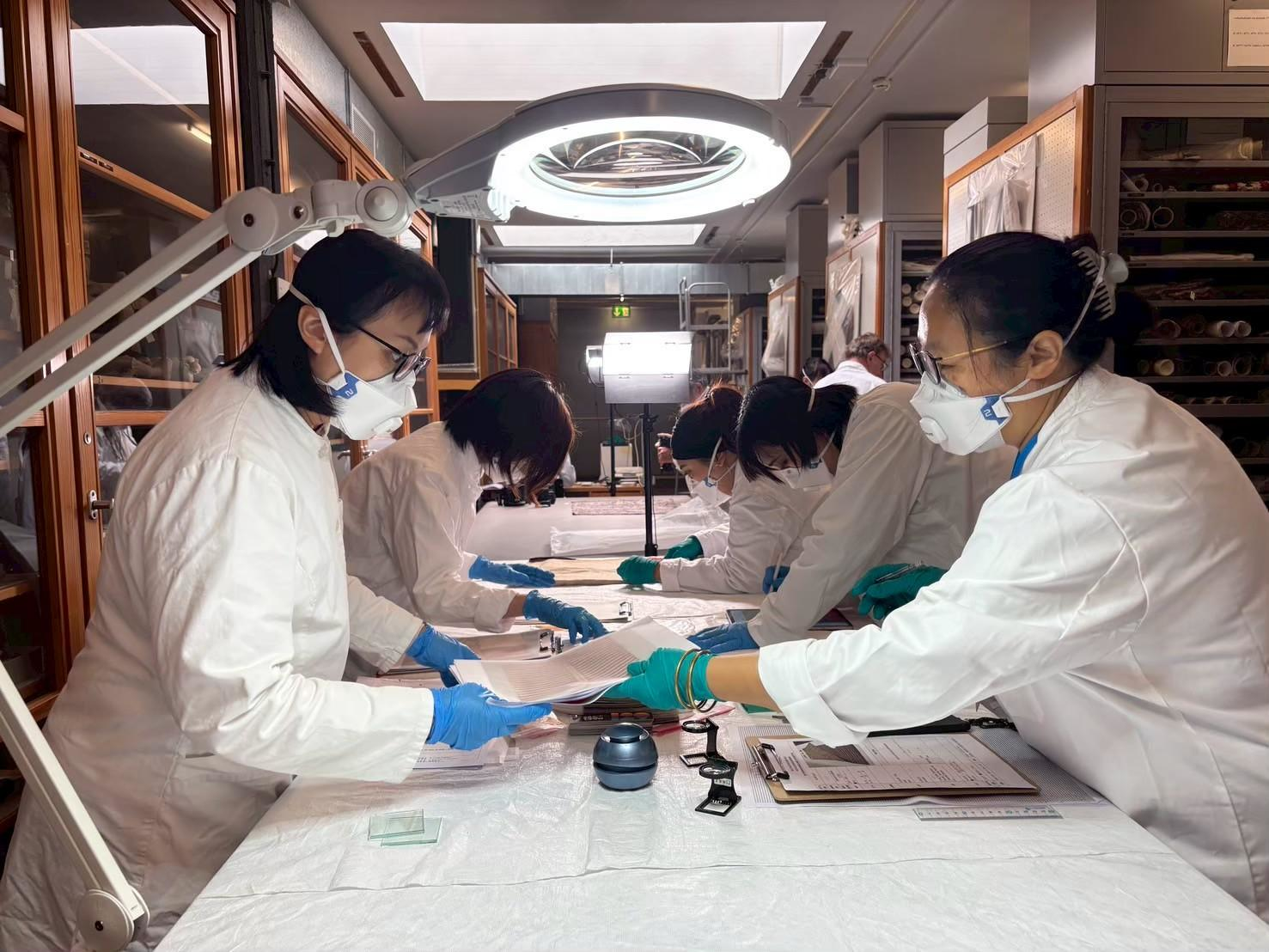

考察團隊於柏林民族博物館庫房內,檢視了10件泰雅族流域的藏品

見證戰爭、遷徙與歸返的百年織品

據柏林民族學博物館研究員口述,這批典藏在二戰期間曾因戰事波及,被蘇聯帶往聖彼得堡收藏。德國分裂後,部分藏品又轉移至東德萊比錫民族學博物館,直至德國統一後才逐步返還柏林。這件桃紅色無袖上衣正是其一,彷彿一位旅人,隨著歷史的洪流顛沛流離。

令人驚訝的是,即使歷經多次遷移與搬運,該件織品在考察團實地檢視時,依舊保持鮮明的色澤與完整的紋樣,顯見歐洲博物館在保存專業上的嚴謹,也讓人對於文化資產如何在異地延續生命有更深體會。

德國柏林民族博物館館藏-註記收藏地在烏來的桃紅色無袖短衣

海外文物的溯源與意義

今年在臺灣博物館舉辦的「2025原住民文物詮釋工作坊—在地溯源,國際對話」,特別邀請到國立政治大學的姚紹基老師。作為近年赴歐洲博物館研究臺灣原住民族文物的大前輩,姚老師向我們介紹了歐洲殖民史、收藏家分類方式以及海外研究流程。

在課程中,姚老師引用民族學者 Andreas Grigorowicz 的一段話:「一批民族學標本裡的每一件文物都有兩個故事,第一個故事與生產這個物件的族群有關,另一個故事是關於取得過程,涉及這個物件如何落入歐洲人隻手並失去原本功能的命運。」這句話道出了海外文物複雜的多重身世。而姚老師進一步補充:「還有第三個故事——來源地學者以及原民社群至典藏館舍進行研究,試圖恢復歷史連結,讓海外文物成為文化復振的資源。」

這「第三個故事」正是當代原民族群可以實踐的最大使命。透過現地調研與文獻比對,我們不僅在追尋織品的過往,更希望讓這些藏品重新回到當代部落的語境中,成為理解族群歷史、重建文化自信的重要橋梁。

團隊中兩位烏來在地青年,親自檢視了這件自家鄉離散百年的烏來織品

從烏來走向世界的文化交流

烏來泰雅民族博物館迎來二十週年,我們也希望藉此契機,與更多國際館舍展開深度交流。跨國典藏調查與文化資源的共享,讓烏來的織品不再只是靜靜地封存於海外庫房,而能化為連結歷史與當代部落實踐的橋樑。

今年的歐洲考察之行,更促成了我館與奧地利維也納世界博物館簽署合作備忘錄(MOU),開啟跨國合作的新頁。透過這份合作,雙館將展開多面向的交流——從學術研究與知識共享,到典藏合作與策展支援,從出版品與數位資源的共享,到共同舉辦學術與教育活動。這些努力不僅深化了國際合作的層次,也讓「文物溯源」的實踐逐步落地。

考察團隊與館員於庫房內及館舍前合影留念。

近年來,愈來愈多的單位與團體走出國境,尋回屬於自身部落的技藝與記憶。藉由這篇文章,也想向所有走在「文物溯源」道路上的族人與學者致意。因為他們的付出,海外文物的故事得以被重新理解,不再只是封存在歷史塵埃之中,而能延伸至當代部落的生活與實踐。

這些海外的藏品,就像一位遠行的旅人,帶著時代的痕跡與族群的記憶歸來,繼續細細訴說臺灣原住民族的故事,並在世界舞台上,靜靜綻放屬於自己的光彩。

參考文獻與資料:

《1880年德國民族學者Wilhelm Joest的臺灣之旅:導讀‧文物目錄及遊記譯註》—姚紹基編著

《臺灣史料集成 涉外關係資料彙編(四):福爾摩沙島史》—姚紹基編著

《文物流轉.記憶接軌——臺灣散佚歐洲博物館原住民族文物的考察與建議》—楊政賢編著

《藏在歷史暗處裡的微光—臺灣原住民族文物海外博物館考察側記》—潘貞蕙編著

《歐洲地區臺灣原住民文物典藏狀況調查》—傅君編著

《離散的收藏與拚接的記憶:從臺灣原住民藏品跨國連結的二個例子談起》—胡家瑜編著